landscape

...

...

Pictures on this site are licensed under a Creative Commons Attribution Share Alike 2.1 License.

However, design works and quotation part are excluded.

...

clip

Mar. 20. Sun. 2011 : upload

バスマットの足跡

...

...

train train

Fuji color 100

Nikon FM

Ai Nikkor 50mm F1.4

Feb. 12. Fri. 2010

...

clip

Mar. 20. Sun. 2011 : upload

バスマットの足跡

...

rainy railway

Fuji color 100

Nikon FM

Ai Nikkor 50mm F1.4

Feb. 12. Fri. 2010

...

clip

Mar. 20. Sun. 2011 : upload

バスマットの足跡

...

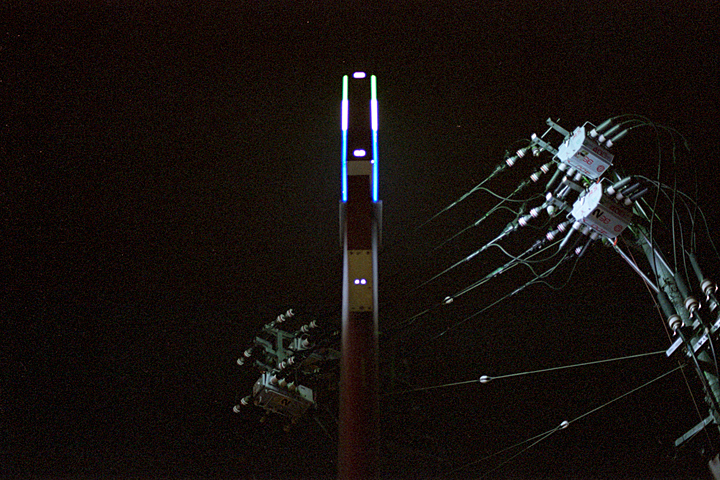

Momotaro Str. Okayama

Fuji color 100

Nikon FM

Ai Nikkor 50mm F1.4

Feb. 11. Thu. 2010

...

clip

Mar. 18. Fri. 2011 : upload

バスマットの足跡

...

...

Momotaro Str. Okayama

Fuji color 100

Nikon FM

Ai Nikkor 50mm F1.4

Feb. 11. Thu. 2010

...

blue, blue age

Mar. 18. fri. 2011 : upload

Ao! の時代

...

私たちは常に監視されています……

face objects

photograph

2nd. quarter in 2001

...

blue, blue age

Mar. 16. Wed. 2011 : upload

Ao! の時代

...

人間が飛行するための形態を考える課題の一コマ。嘘。

animation

Mar. 10. Thu. 2011

photograph

2nd. quarter in 2001

...

clip

Mar. 14. Mon. 2011 : upload

飲んだくれウサギ

...

古い友人 S と初めて出会ったのは小学 4年生の春で大阪から越してきた彼に対して子供心に私は「するめのようなおもしろそうなやつだ」と感じた。大声を出せば会話が出来そうなほど近くに暮らしていたことで自然発生的に仲良くなり、また小学生時分の私は今では考えられないほど快活で親切で愉快なクソガキだったので転校したての彼をいろいろ連れ回しご両親に感謝されていたことを知るのはその 18年後の彼の結婚式を待たねばならなかった。そんな彼だったが実はするめではなく知的エリートだったらしく(或いは岡山のレヴェルが低かったのだろうか)大学附属エリート中等学校(仮称)へ進学した彼とは疎遠となり、快活で親切で愉快なクソガキが思春期と化学反応して稲中的男子阿呆中学生(むっつり)となった私の痴態を見られずに済んだ。むっつり中学生の私はむっつりとした動機(憧れの娘がその高校志望だと思っていた)により県立の普通科エリート校へ進学するが何故か合格発表掲示板の前に S が居り、「やはりするめだったのか」と認識を改めた。高校時代の彼に関する思い出といえばパンク文化を知りたいと思い S ならきっとパンクを持っていると無根拠ながらそう思い「パンクを貸せ」と言ったらピストルズの録音テープをくれた。それは今も持っておりたまに聴いている。唐突に美大へ行くと宣言した私と何故か法学部へ行くと言った S は互いに浪人生活を語り合ったが私だけ合格してしまい裏切り者呼ばわりされた。私は東京へ。S が餞別に寄越したのは小瓶のウィスキーだった。学生の間に私は薬漬けになり S はドランカーになった。死ぬ前には連絡を呉れと約束したが今のところお互いに生きている。前述の挙式の折りは 5年ぶりの再会だった。飲んだくれの S はその知見を活かして洋酒の輸入会社に就職し活躍している。

上はその S からの依頼で制作した平成二十三年の年賀状のための挿画で切り絵なのだがそれらしくない失敗作である。

illustration | new year card 2011

paper cutout

illustration : Ono Keiji

Dec. 26. - 28. 2010

copyright

© studio KAI*/Ono Keiji

All rights reserved.

...

clip

Mar. 14. Mon. 2011 : upload

input for output——読書感想

城

フランツ・カフカ 著 | 小説 1922年

新潮文庫 | 前田 敬作 訳

Sep. 6. 2010 – Feb. 20. 2011 読了

現代社会は、その経済的機構の不可避的な帰結として、人間を「自己疎外」の状態におとしいれた。(中略)人間とは、すでに一個の歯車、職業という形で受けもたされているひとつの機能にすぎない。

山奥の雪深い城へ召還されてやってきたはずが一向にお呼びはかからず、ならばと自ら行動を起こせば権限を持たない村人たちとは交渉にならず、役人を捕まえようと奔走するも手順を踏めと一蹴される。

官僚機構が持つ不愉快さのディフォルメのようでもあるが、もっと根深いもの、現代社会の中で生活するということと自分らしく生きるということの乖離。何らかの社会に所属していなければ認識されない自己の存在、だそうな。

職場放棄ということを考えると解りやすいかも知れない。仕事とは食いぶちを得るために社会から課せられた役割であり、本来の自分を押し殺して遂行するものだ。しかし当然職場放棄などは許されないと考えるのが現代社会、というか社会だろう。つまり本来の自分ではなく、課せられた役割としてのみ存在が許される。その役割の歯車が噛み合う機構から外れてしまえば、異邦人はもはや他の何に対しても影響することができない……

文庫本で五百頁近い長編のうえ、その頁のことごとくが文字で埋まっている。何故なら登場人物がひとりで十頁も二十頁も喋り続け、それを返してまた十頁という具合なので改行がほとんどない。大変難儀しました。あとがきを読んでやっとなんとなく解ったようなキブン。いつか再び読んでみようと思う。

カフカは上記のような社会に対する道標のようなものを示さなかった。諦めていたようだ。そのためか判らないがこの物語は生前未発表作だ。カミュを読んで自由だなどと思いつつ、役割を求めている自分も居る。仕事くだちい……

note

Mar. 14. Mon. 2011

...

clip

Mar. 13. Sun. 2011 : upload

バスマットの足跡

...

...

Gakunan-cho Okayama | A.M.

Fuji Speria 400

Nikon FM

Ai Nikkor 50mm F1.4

Dec. 3. Fri. 2010

...

clip

Mar. 13. Sun. 2011 : upload

バスマットの足跡

...

...

Gakunan-cho Okayama | A.M.

Fuji Speria 400

Nikon FM

Ai Nikkor 50mm F1.4

Dec. 3. Fri. 2010

...

clip

Mar. 12. Sat. 2011 : upload

バスマットの足跡

...

...

Izumi-cho Okayama | A.M.

Fuji Speria 400

Nikon FM

Ai Nikkor 50mm F1.4

Dec. 3. Fri. 2010

...

clip

Mar. 12. Sat. 2011 : upload

バスマットの足跡

...

...

Izumi-cho Okayama | A.M.

Fuji Speria 400

Nikon FM

Ai Nikkor 50mm F1.4

Dec. 3. Fri. 2010

...

clip

Mar. 10. Thu. 2011 : upload

バスマットの足跡

...

...

Tsushima Okayama | A.M.

Fuji Speria 400

Nikon FM

Ai Nikkor 50mm F1.4

Dec. 3. Fri. 2010

...

clip

Mar. 10. Thu. 2011 : upload

バスマットの足跡

...

...

Tsushima Okayama | A.M.

Fuji Speria 400

Nikon FM

Ai Nikkor 50mm F1.4

Dec. 3. Fri. 2010

...

clip

Mar. 10. Thu. 2011 : upload

バスマットの足跡

...

...

...

New York | A.M.

Fuji Speria 400

Nikon FM

Ai Nikkor 50mm F1.4

Dec. 3. Fri. 2010

...

RETURN to top page

...