landscape

...

...

Pictures on this site are licensed under a Creative Commons Attribution Share Alike 2.1 License.

However, design works and quotation part are excluded.

...

clip

Jan. 23. Sat. 2010 : upload

バスマットの足跡

...

...

studio

Kodak T-Max 100

Nikon FM

Ai-Nikkor 50mm F1.4

Oct. 13. Mon. 2008

...

clip

Jan. 23. Sat. 2010 : upload

バスマットの足跡

...

...

studio

Kodak Tri-X 400

Nikon FM

Ai-Nikkor 50mm F1.4

Feb. 1. Fri. 2008

...

clip

Jan. 23. Sat. 2010 : upload

バスマットの足跡

...

...

studio

Kodak Tri-X 400

Nikon FM

Ai-Nikkor 50mm F1.4

Feb. 1. Fri. 2008

...

clip

Jan. 22. Fri. 2010 : upload

Wednesday

...

先週と同じ道順を辿っていた。どこを行っても近くもなく遠くもなく、寄り道もしないから、いつも何となく歩く。

駅前のイルミネーションは明るかったが、冷たかった。街灯の周りだけ紅葉の浮かぶ真暗の公園で演劇の練習に励む一団。先週も居た。同じシーンだった。

女が叫ぶ。「ヤマト、本当にそれでいいの?」

その脇を抜け、スタジアム前の広場、各々持ち寄った自転車を自慢し合う一団。先週も居た。そこから少し離れた街灯下のベンチはスポットライトに当てられたように寒々しく、一組の男女が微笑みながら語り合う。先週も居た。

誰も彼も私も、きっと先週も居た。来週も居る。コートは厚くなる。本当にそれでいいの?

知るか。

Dec. 5. Wed. 2007

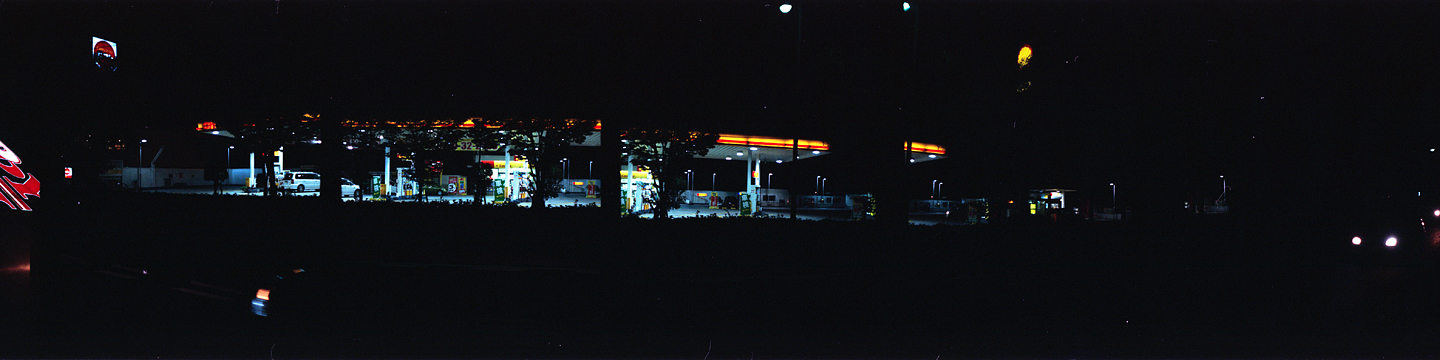

route 53 Okayama

Kodak T-Max 100

Nikon FM

Ai-Nikkor 50mm F1.4

Oct. 12. Sun. 2008

...

clip

Jan. 21. Thu. 2010 : upload

バスマットの足跡

...

Iwata-cho Okayama

Fuji Neopan Prest 400

BelOMO Chajka-II

Industar-69 28mm F2.8

Oct. 13. Tue. 2009

...

clip

Jan. 21. Thu. 2010 : upload

バスマットの足跡

...

...

Iwata-cho Okayama

Fuji Neopan Prest 400

BelOMO Chajka-II

Industar-69 28mm F2.8

Oct. 13. Tue. 2009

...

clip

Jan. 20. Wed. 2010 : upload

バスマットの足跡

...

...

Iwata-cho Okayama

Fuji Neopan Prest 400

BelOMO Chajka-II

Industar-69 28mm F2.8

Oct. 13. Tue. 2009

...

clip

Jan. 20. Wed. 2010 : upload

バスマットの足跡

...

Iwata-cho Okayama

Fuji Neopan Prest 400

BelOMO Chajka-II

Industar-69 28mm F2.8

Oct. 13. Tue. 2009

...

clip

Jan. 18. Mon. 2010 : upload

バスマットの足跡

とりたててこともない人生の来る日も来る日も、時間がぼくらをいつも同じようにささえている。だが、ぼくらのほうで時間をささえなければならぬときが、いつかかならずやってくる。ぼくらは未来を当てにして生きている、「明日」とか、「あとで」とか、「あんたに地位ができたら」とか、「歳をとればお前にも解るさ」とか言いながら。ともかくいつかは死ぬのに、こういう筋の通らぬ考え方をするとは、なんともご立派なものだ。とはいえ、ある一日が訪れ、ひとは自分が三十歳だと自覚し、あるいはそう口に出す。こうやってかれは自分の若さを確認する。だがそれと同時に、かれは時間との関係に身を置くのだ。かれは時間のなかに位置する。自分がある曲線上の一点にあることを認め、以後その曲線を辿ってゆくことになると承認する。かれは時間に従属しているのであり、そうして恐怖に襲われることで、時間こそ自分の最悪の敵だと気がつくのだ。明日になれば、——それまでのかれは、明日になればというふうに、明日を願っていた、——現実にはかれの全存在が明日になるということを拒んでいたはずなのに。こういう肉体の反抗、それが不条理だ。

Gakunan-cho Okayama

Fuji color 100

BelOMO Chajka-II

Industar-69 28mm F2.8

Sep. 28. Mon. 2009

...

clip

Jan. 17. Sun. 2010 : upload

バスマットの足跡

...

...

Nakai-cho Okayama

Fuji color 100

BelOMO Chajka-II

Industar-69 28mm F2.8

Sep. 28. Mon. 2009

...

clip

Jan. 16. Sat. 2010 : upload

バスマットの足跡

...

route 402 Okayama

Fuji color 100

BelOMO Chajka-II

Industar-69 28mm F2.8

Sep. 28. Mon. 2009

...

clip

Jan. 16. Sat. 2010 : upload

バスマットの足跡

...

...

Yumino-cho Okayama

Fuji color 100

BelOMO Chajka-II

Industar-69 28mm F2.8

Sep. 28. Mon. 2009

...

RETURN to top page

...